我有一个民主、自由中国之梦;这是我们这一代的责任;六四也是价值观之争;中国文化中的冤,因为冤,我们不可以忘记。

今年五月,何晓清教授在温哥华就六四35周年举办讲座,与温哥华支联会主席李美宝合影。她称,活动令她感到温暖。RADIO-CANADA / SUBMITTED BY ROWENA HE

今天,是中国天安门民主运动遭到血腥镇压35周年。

前香港中文大学历史学教授何晓清(Rowena He)在六四之际展开了她在北美各大校园的巡回演讲,讲述六四历史真相,以及从六四到2019年香港抗争,再到白纸运动的历史与现实。

就在今天,她与周锋锁、杨若晖等人在美国国会暨行政当局中国委员会(CECC),就六四35周年和中国人权状况的恶化作证。

在过去二十多年里,何晓清教授始终以学术研究和巡回演讲告诉大众六四的真相,以对抗遗忘,并影响年轻一代学子。

她曾著有《天安门流亡者:中国民主抗争的呼声》,被余英时教授赞赏为,以完美的方式唤醒并保存了一九八九年天安门运动的记忆。

2019年,她受聘于香港中文大学历史系,见证了香港学生反送中抗争全过程。2023年,香港政府拒绝继续发给她签证,而中文大学以此为由解聘了她。目前,她是德克萨斯大学的访问学者。

六四35周年之际,她在温哥华UBC大学讲座前,通过长途电话接受了加广中文台的专访。

她表示,温哥华是她移民加拿大的第一站,是她人生的转折点,能够在那里接受加拿大国家广播电台的采访感觉非常有意义。

(加广YouTube频道:何晓清教授专访:历史是站在我们一边的)

何晓清教授表示:

我是亲身经历了两次中国历史性时刻的人,1989年的六四镇压和2019年的香港抗争。我感觉,我有责任说出六四的真相。就像那部纪录片中描述的,骑着自行车去天安门抗议的年轻人说这是我的责任 ——这句话也被禁了。这是我们的责任,我们这一代人责任,这是白纸革命一代,世界公民的责任。引自 何晓清

(以下是本次采访的文字节选)

1989vs2019

何晓清:个人来说,1989年,我还是个孩子;而2019年,我已经是一个在校园的老师了。

八九年的时候,我们走上街头,不是因为仇恨,而是因为爱。我感觉,我们是夹缝里长大的一代人:我们是毛时代出生的,是邓时代、改革开放时期成长的。

我们一方面有为革命、为理想献身的精神,希望为中国走向自由民主化做些事情,但如果我们继续表达,如论在国内,甚至在国外,个人是会付出很大的代价的,是家和国之间的两难全。

有两首歌最能说明当时状况,一首诗《国际歌》,就是所谓的共产主义理想;一首是崔健的《一无所有》,代表了个人对自由的向往。

而我是在广州长大的,受到很深的香港的资讯和电视影响,人文情怀和对外界的了解。

八九年,我们看到北京的学生上街,也看到当局的镇压,那个冲击是很大的。但我们又不可能像香港人那样表达,比如,到维园点蜡烛。我们是活在恐惧中的, 我经常说,1989年我们是背诵着当局的天安门运动是一场反革命暴乱,才能幸存下来的,我们没有机会表达自己。

而到了2019年,香港同学没有我们在内地的那种第二种忠诚,就是刘宾雁先生说的 —— 我们不是希望推翻政权,而是希望帮助它改善。最后,这是被背叛的忠诚,当我们走上街头的时候,就要面临血淋淋的镇压。

香港同学没有这种忠诚,没有对北京的那种忠诚,他们就是要争取民主和自由。

当然,结果是一样的。两代不同的年轻人,我们面对同一个政权,这个政权最为在意的是,是否能继续维持它的统治,而不是我们争取的那些价值,或者下一代不要活在恐惧之中。引自 何晓清

1989年6月5日,一位市民站在北京长安街的坦克队列面前。它成为了“六四”事件象征性图片。THE ASSOCIATED PRESS / JEFF WIDENER

传播六四是一种使命

何晓清:我不是直接来加拿大留学的。我是在加拿大有了独立移民政策之后,来加拿大的。我经历了新移民遭遇的一切。

我提了两个箱子来到了温哥华,所以,温哥华对我来说,是人生很大的转折点。

刚刚来的时候,我每天坐公共汽车去打工,看到UBC的同学去上学,很是羡慕,他们没有背负那么多历史的沉重。

当时,我什么工作都做,翻译、导游、配音、补习班老师、移民公司等等。

我一周七天上班,晚上还要去(给学生)补习。

记得当时还要倒车,天气很冷。是在很长时间之后,我才买了一辆2000块钱的二手车。

我还记得,因为没有钱买书,我到中央图书馆去读托福书。当时,一块钱能买三个面包,装一瓶水,我就这样去图书馆做题。

因为我以前做金融,大家就说,你可以去读MBA。当然能继续赚钱也是不错的,而且,作为新移民,那时候经济上很困难,所以,这是很有吸引力的选择。

但我就觉得,八九年的事情对我们的冲击太大了。那些(死难者)都是我们的同龄人。就是感觉,你怎么可以这样呢?(我们)为了爱和理想走上街头,你活生生就把这些年轻人屠杀了,也没有个说法。我做学术之后,在牛津发表的一篇文章中,我提到冤,就是我们中国人讲的冤,冤屈。当时,他们说我们是反革命动乱,但明明不是,你都不给我们一个说法。所以,冤在文化中是很大的一个部分。后来,我就放弃了MBA。我就想,在自由世界,我要读一个喜欢的专业。引自 何晓清

2013年香港维园纪念六四活动,几万人参与。THE ASSOCIATED PRESS / KIN CHEUNG

温哥华:人生转折点

何晓清:现在我人在温哥华,你们又是加拿大的电台,我很希望讲讲我人生的这个转折点。

我刚来加拿大没有多久,走路去了图书馆。我问有没有六四的书。结果,图书管理员和我讨论了很久,才忽然明白,噢,你说的是关于天安门的书 —— 我才知道他们是这样称呼六四事件的。

我就借了几本书,哇,我太兴奋了 —— 记得我在哈佛教六四的时候也用了这几本书。

回到家,我连觉都不睡了,一直在读。我才发现,原来世界是知道我们发生了什么事情的。记得六四的时候,我一直在想,究竟世界知不知道我们发生了什么?

我被香港中文大学被开除之后,很担心这些书有没有了,所以千辛万苦把这些书从香港运到美国 —— 我当时在美国也是居无定所。

等搬家公司把书终于放下来,司机走了之后,我就摸着这些书的箱子大哭,不是流泪,是大哭。我觉得,这些书就是我对八九六四,我和香港的所有连接就在这些箱子里了。司机走掉之后,我感觉,我就再也不能回去了,好像他就把我扔在那里了。引自 何晓清

所以说,当时,读到那几本书之后,我就特别想做这个研究。虽然当时也知道,做了这个研究,以后可能无法回国,找工作也不容易等等。

你问我为什么要坚持?当时,我无法用学术的角度来分析,这是历史对公民意识的重要性,对于大家未来的影响。我当时就是觉得公义很重要,真相很重要,但我们都没有得到。

1989年,他们有枪有炮,那么强权,屠杀了我们的年轻人。我什么都没有,但是我有自己,我可以用我一个人的力量。我成长于一个没有政府保护的环境,我唯一可以依靠的就是我自己,我只能自己坚持下去。引自 何晓清

后来,我访问天安门母亲,看到丁子霖老师的寻找天安门死难者名单,我教了十几年关于六四的课程,很多材料非常熟悉,可每次看到天安门母亲,不同的亲人,在六三、六四,等待孩子回家的心情,她们等公义,等了35年也等不到。

所以,为什么我这样的处境,我工作也没有了,只有一个在大学的暂时研究工作,但是我还是要发声?

我知道,内地还有很多朋友,我们这一代人,他们内心肯定也是没有忘记1989年。虽然我见不到他们,不认识他们,可是我知道,他们没有机会讲,现在,连香港那些低调纪念六四的人们,坚持了三十多年了,也无法继续下去了。

也许哪一天,我也不能再讲下去,或者我的身体上,已经没有力气了。我的生存都成问题等等。但只要我能够讲,能坚持的话,那就是义无反顾、责无旁贷地要坚持下去。

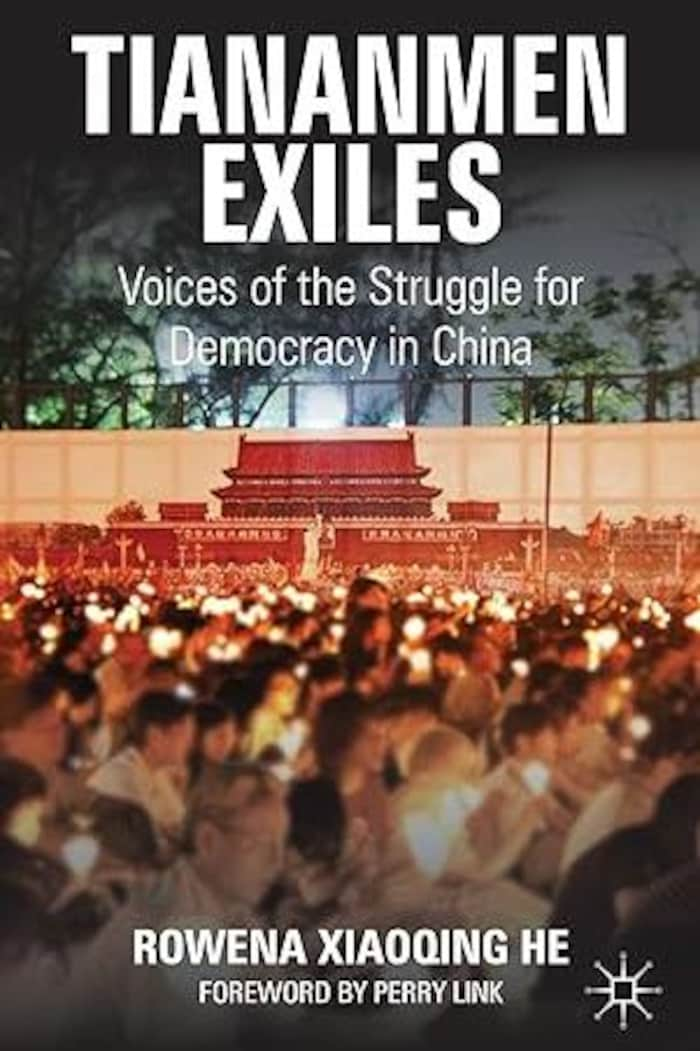

何晓清著作《天安门流亡者:中国民主抗争的呼声》(Palgrave Macmillan; 2014) RADIO-CANADA

对我的惩罚早晚都会来

何晓清:从我做六四研究开始,我就清楚,总有一天会被惩罚,这个惩罚是早晚会来。

这二十多年,我是活在恐惧当中。离开普林斯顿前往香港之前,我签了一个委托书。我委托一位法学院的教授,就是万一我出事了,之后他会帮我聘请律师,所以我不是很无知幼稚地去了香港的。

其实,我一直在校园,我给自己的定义就是我是一个教授,学者,老师,我就是要去记录历史,帮助同学在历史当中学习。

现在,官方的版本是说,学生也有暴力,民众有暴力,军队有暴力,好像这样两边打平就完了。但任何一个经历过八九年的人,了解这段历史的人都知道,根本不是这样的局面,实际上是,从4.15到6月3号军队进场之前,整个的活动强调的都是和平、理性、非暴力运动。引自 何晓清

当中最明显的是,当年先知先觉的向毛泽东画像泼墨的三君子,鲁德成、喻东岳和余志坚,他们认为毛像挂在天安门广场就是一切的根源。当时,他们泼墨的时候,还是学生把这三位送去了警察局。

当然,第一,大家担心这是政府派来的人嫁祸学生;第二,担心会被说成反政府。

所以,我在离开之前,特别去看了喻东岳。

何晓清与学生们在一起。RADIO-CANADA / SUBMITTED BY ROWENA HE

卡尔加里讲座遇袭

编者注:今年三月,何晓清教授在阿尔伯达大学演讲的时候,现场有听众遭到了一名自称香港人男子攻击,甚至差点要动手。事件给何晓清造成很大的打击和困扰。

何晓清:后八九之后,爱国主义教育、大国崛起盛行,从我在哈佛做研究,开始教授六四课程之后,一直受到从中国来的学生或是其他人的攻击,说我卖国,对此我已经习以为常。

大家都看到了,最初(这些攻击)集中在校园里,后来越来越公开化,产生了所谓的愤青和后来的小粉红。而且这也是我下一本书讲的历史记忆与民族主义的主题。

所以,我自己都对当时自己的反应感到吃惊,我没有想到,我会如此被这件事情困扰,受到那么大的冲击。回到家里我生病了的。

这些年,我是一直强调理性和对话,我也亲眼看到的内地年轻人,都是很让人欣慰,鼓舞人心的,就算是白纸运动之前,我也看到有独立思考能力的年轻人,在香港也是。

我感觉,总的来说,大家是可以理性的,在书桌、在历史当中,与历史对话,去学习。

但忽然,在北美校园又一次经历这样的事情,而且是针对几位来自中国的,有独立思考能力的同学,他们受到了攻击。

我当时非常害怕震惊,我担心会打起来,因为那个人直接走到同学面前,要他出去。

那位同学回应说,你要打就在这里打。

后来,有人告诉我,现场是有人按住了这位同学的肩膀,告诉他不要出去。

同学们叫这位先生老粉红 —— 我希望他不要介意。

他指控同学们,帮助反华势力,对付我们的国家,我们的政府。

有同学立即反问,哪个是你的政府,你的国家?

老粉红说,共产党是他的政府。

同学反驳说,共产党是你选出来的吗?

老粉红说,南京大屠杀死的人更多,(六四)只有两千人死亡。

同学回应,两千人死的不是你家里人。

同学们很有思辨能力,让我感到自豪。

但我保护不了这些同学,很痛心 。可能主要是因为,我感觉,我们努力了那么长时间,我用了20多年的时间寻求真相,寻求公义,我一直强调的是对话,和平、理性,但却保护不了这些同学,我是很责怪自己的,真的很痛心 。在一个自由的国家不自由,是我最痛心的。

六四是一场价值观之争

何晓清:这类讲座我在二十五周年和三十周年,都有做过。

今年特别不一样的是,有用粤语做讲座,在多伦多和温哥华,因为很多香港的听众。

我认为,八九六四不止是一个政治事件,而且,八九年还是一个价值之争。后八九以后,有种思路是,为了这个国家强大经济发展,就是要牺牲一些人的生命。但是,八九之后所有的问题,比如毒奶粉、豆腐渣工程等都源自于这个思路。最终,还是因为你没有民主机制和言论自由,这些问题都是会延续下去的。引自 何晓清

而且任何一个国家,你用国家机器,动用二十多万人的军队、坦克、和机枪对付手无寸铁的民众,这本身就已经失去了政权的合法性。

一个国家真的强大应该是政府尊重人民,保护人民。人民不害怕这个国家政府的时候,年轻一代不用担心说什么,包括我今天的采访,有什么后果,不要活在恐惧当中。只有在这样的时候,中国才是真正的强大,才能得到世界的尊重。

我做这个事情,不是那天老粉红说的给反华势力伤害中国,恰恰相反,这是我们的责任。

可能我们会经过很多挫折,我有时候会想,我们可能都看不到有公义的那一天,但是我们会薪火相传,所以我们会不仅是讲述这段历史,也要继续争取民主自由。

还记得天安门广场的民主女神像 —— 那是受到美国自由女神像启发的。

在香港,我第一天去在中文大学,就看到了校门口民主女神像。但在2021年圣诞前,在半夜它也被挪走了,

我人生中两次看到,年轻一代对自由民主公义渴望的象征被拿走,我们是任重道远,我相信总有一天,历史是站在我们一边的。总有一天,我们会看到民主女神像在天安门重新出现的。

在香港中文大学民主女神像前。塑像已经在2021年被悄悄移走了。RADIO-CANADA / SUBMITTED BY ROWENA HE

我坚持是为下一代不用生活在恐惧中

何晓清:我觉得我是一个特别胆子小的人,很多人说我特别有勇气,这是一个误会,我们同学都知道。

我从小到大胆子很小,如果有勇气的话,也是因为我们有那么多的学者,比如写《墓碑》的杨继绳老师,写《红太阳是怎样升起》的高华老师,那么多在国内的老师,面对高压,他们的坚持。

还有很多在国内国外的朋友,都不是名人、政治人物,但他们过去几十年都在坚守,默默无闻,正是他们帮我们守住了这些理念和价值,是因为他们我才能够继续下去,所有我觉得,如果有什么荣耀,有什么勇气,要全部归于她们,而不是归于我。

我只是很普通,受到他们鼓励而坚持下来的人,如果说,我的这些勇气坚守来源于什么的话,那一定是来源于,希望我们年轻的一代,不需要像我这样活在恐惧当中,不需要经历我们八九的悲伤,我们的痛。如果他们不再活在恐怖中,是我能够坚守,做这件事情的勇气的来源。

但有一个梦:民主自由中国之梦

何晓清:(民主自由的梦)是我们几代人的梦。也是八九年的时候,很多年长的人,刘宾雁老师方励之老师的梦想。别忘了,当年共产党取代国民党,他们向国民承诺的就是给大家民主自由。这个民主自由一直没有实现的,而是打着这个旗号,反对民主自由。

目前的状况来看,短期内,是没有能够乐观的。个人来说,我是一个失掉副教授教职,被赶离国土的,连家都不能回。

但我对未来的乐观不是基于我对政权有什么奢望,而是建立于我们种子播下了,我一个学历史的人,35年是我青春的全部,但这个时间在历史中是弹指一挥间。我的希望是基于我对历史的公义的希望,我对我们的1989年我们那一代,无论身处何方,还有新的一代,还有过去的传统的文化世界公民的坚信,总有一天我们会看到自由开花。引自 何晓清

在香港,每年维园会唱的一首歌《但有一个梦》

但有一个梦,不会死,记着吧,

无论雨怎么打

但有一個夢,不會死,記著吧

無論雨怎麼打,自由仍是會開花

RCI Yan Liang 2024.06.04

|